Le lundi 26 novembre 2018, le contrat social d’après-guerre canadien est finalement décédé, après une longue période d’agonie. À son chevet, il y avait les travailleurs de l’automobile d’Oshawa et les postiers en grève. Son décès est dû aux violations systémiques et à son abandon par les entreprises et les gouvernements. Il laisse dans le deuil un régime de relations de travail de guerre de classe ouverte. Au lieu des fleurs, apportez des pancartes et érigez des piquets.

L’annonce-surprise de la fermeture de l’usine General Motors d’Oshawa, la même journée où la loi de retour au travail contre le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a été adoptée au Sénat, représente le dernier clou dans le cercueil du compromis social d’après-guerre. Il est ironique de voir que ce sont les travailleurs des postes et de l’automobile qui sont attaqués présentement, eux qui ont été les instigateurs des luttes qui ont mené aux tentatives de réguler la guerre de classe dans la période d’après-guerre.

En 1937, les travailleurs de GM à Oshawa ont fait la grève pour la reconnaissance de leur syndicat et se sont organisés selon le modèle industriel où chaque travailleur fait automatiquement partie du syndicat (contrairement au modèle de syndicat « professionnel » ou « de métier » qui n’organise que les travailleurs qualifiés). Après deux semaines de combat contre le patron et les hommes de main du gouvernement connus sous le nom des « sons-of-Mitches », les travailleurs en sont sortis victorieux. C’était la première victoire du syndicalisme industriel au Canada. Elle a déclenché une vague de grèves et de campagnes de recrutement syndical, ce qui a mené à des acquis comme le droit à négociation collective, le droit prélever à la source les cotisations syndicales de tous les travailleurs bénéficiant de la convention collective (la formule Rand) et un droit de grève encadré pour le secteur privé.

Ces droits n’ont pas été donnés et les travailleurs ont payé le prix pour leurs victoires. À cette époque, des échauffourées avec des policiers et des briseurs de grève étaient monnaie courante. Les travailleurs pouvaient cesser le travail à n’importe quel moment. Nombre d’entre eux ont été blessés, d’autres sont même morts. Les grévistes vaincus étaient renvoyés et ajoutés sur une liste noire. Mais, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le vent a commencé à tourner en faveur de la classe ouvrière et les capitalistes ont dû trouver un moyen de gérer l’effervescence et la radicalisation de la lutte de classe.

En échange de la reconnaissance syndicale et de la négociation collective, les travailleurs ont renoncé au droit de grève lorsqu’un contrat est toujours en vigueur. Les plaintes qui autrefois auraient mené à des débrayages spontanés étaient maintenant envoyées à une commission des relations de travail pour arbitrage. Le pouvoir a été enlevé des mains des travailleurs de la base et a été confié à une caste bureaucratique d’avocats et de négociateurs qui ont pris le contrôle du mouvement. Cela a accéléré le processus de bureaucratisation des organisations ouvrières. Les travailleurs de la base ont été relégués au rôle d’observateurs passifs. Mais dans les années 50 et 60 (les années de boom), les syndicats ont été capables de négocier de réelles améliorations, alors que les patrons ont été capables de réguler la lutte de classe pour la rendre plus prévisible et gérable. Lors de cette période, les miettes que les travailleurs ont gagnées n’étaient qu’une petite fraction de l’augmentation totale des profits. Les propriétaires du capital pouvaient donc se permettre d’acheter la paix des classes.

Cependant, alors que les syndicats du secteur privé avaient gagné le droit de grève et de négociation, les gouvernements refusaient obstinément d’étendre ces droits au secteur public. À travers les années 60 en particulier, les employés gouvernementaux sont devenus de plus en plus prolétarisés, et il y avait une poussée pour la formation de réels syndicats pour remplacer les associations de personnel « jaunes » qui promettaient de ne jamais faire la grève.

Ce processus a culminé en 1965 quand l’Association des employés des postes du Canada, l’ancêtre du STTP, est entrée en grève sauvage illégale pour la reconnaissance syndicale et pour l’amélioration des conditions de travail. Cela a forcé le gouvernement à faire passer une loi en 1967 donnant aux employés gouvernementaux le droit de grève et de négociation.

Le STTP s’est ensuite retrouvé à l’avant-plan de la lutte de classe au Canada. Les grèves de 1970, 1974, 1975 et 1978 ont été une suite d’affrontements entre les travailleurs et l’État. Lors de la grève de 1978, notamment, le président du STTP, Jean-Claude Parrot, a refusé de se soumettre à une loi de retour au travail et a été emprisonné pour trois mois en conséquence. Dans la grève suivante, en 1981, les patrons ont eu peur d’une pareille confrontation et les travailleurs ont gagné. Cette victoire est historique, puisqu’elle a été la première où un syndicat a gagné le congé parental. Cela a pavé la voie pour que d’autres syndicats gagnent ce droit. Il est éventuellement devenu un droit pour tous les travailleurs et travailleuses de recevoir un congé parental avec le système d’assurance-chômage.

Comme nous pouvons voir, le compromis social d’après-guerre a été gagné par des luttes amères dans les secteurs public et privé. Mais on dirait que tous les participants dans ce conflit ont oublié d’où provient ce compromis. Les dirigeants syndicaux qui sont devenus confortables avec le régime de grief et d’arbitrage ont oublié que le système qui leur procure leur chèque de paie souvent gonflé a été négocié sur le dos de grèves illégales et de combats de rue. Les patrons qui voient le droit de grève et de négociation comme des obstacles oublient que c’est avec ce système qu’ils ont dompté la guerre de classe. La faiblesse et la réticence à combattre de la part de la bureaucratie syndicale ont rendu les capitalistes arrogants. En détruisant les compromis des années 60, les patrons ouvrent la perspective d’un retour aux luttes des années 30.

Pertes d’emplois chez GM : des leçons à tirer

General Motors est présentement une entreprise profitable qui a amassé plus de six milliards de dollars dans les neuf premiers mois de 2018. L’usine d’Oshawa a régulièrement gagné des prix d’excellence pour sa productivité et ses travailleurs ont rendu les dirigeants de GM très riches. Ce n’est pas parce qu’ils ne font pas d’argent que les patrons ferment l’usine, mais parce qu’ils peuvent faire plus d’argent ailleurs.

La destruction de plus de 2500 emplois directs et de 20000 emplois indirects est particulièrement fâchante étant donné le renflouement de 10,8 milliards de dollars qui a sauvé GM après la crise de 2008. Cet argent aurait suffi pour acheter la majorité des actions de la compagnie à ce moment, mais l’argent a plutôt été donné sans condition. Pendant qu’il y avait des licenciements et des reculs pour les travailleurs, l’administration gardait ses bonis. En 2015, le gouvernement a vendu ses dernières parts dans GM (des pertes de plusieurs milliards de dollars) et, plus tôt cette année, a effacé le reste de la dette de l’entreprise, soit plus d’un milliard de dollars. Il s’agit d’un exemple classique de socialisme pour les riches et de capitalisme pour les pauvres.

Les patrons demandent de l’aide financière tout en prenant les emplois en otage. Une fois la profitabilité revenue, ils jettent les gens à la rue en disant que le marché détermine tout. On ne peut pas les laisser avoir le beurre et l’argent du beurre.

Depuis le krach de 2008, les Travailleurs canadiens de l’automobile, devenus le syndicat Unifor, ont signé à répétition des ententes de concessions dans le but présumé de maintenir la production. Le compromis le plus criminel de la bureaucratie syndicale a été les contrats avec clause de disparité de traitement qui permette d’offrir de moins bons salaires et de moins bonnes conditions pour les nouveaux travailleurs. Ce cancer dans le mouvement ouvrier affaiblit le syndicat de l’intérieur, discrimine les plus jeunes et viole directement le principe « à travail égal, salaire égal ».

Les travailleurs de la base se sont fait vendre ces contrats misérables en se faisant dire que d’une garantie de production de la part de l’administration. Malgré cela, ces contrats n’ont été approuvés que de justesse par les membres. Mais comme on peut le voir avec la fermeture de l’usine quasi centenaire d’Oshawa, les concessions ne sauvent pas du tout les emplois et les garanties de production ne valent rien. Les marxistes l’avaient expliqué à l’époque où ces contrats ont été signés. Au lieu d’avoir sécurisé la production avec des concessions, la faiblesse du syndicat a enhardi les dirigeants de l’entreprise qui pensent maintenant pouvoir s’en sortir sans conséquence.

Les travailleurs d’Oshawa ont montré leur instinct de classe en débrayant spontanément le jour de l’annonce de la fermeture. Mais la direction d’Unifor a fait tout en son pouvoir pour s’assurer que les travailleurs retournent produire des voitures le lendemain. L’occasion a été manquée d’aller à l’offensive. Historiquement, la meilleure tactique pour combattre les fermetures d’usines est l’occupation d’usine combinée à un appel à la nationalisation. Étant donné que toutes les usines de GM du Canada sont menacées, le mouvement pourrait se répandre rapidement aux autres usines au pays, ce qui paralyserait la production et les profits de l’entreprise.

Certains diront que ce type d’action est illégal, mais est-ce qu’il était légal de la part de GM de renier un contrat signé qui garantissait la production?

Certains diront que l’expropriation n’est pas réaliste. Mais pourquoi est-ce réaliste de nationaliser l’oléoduc Kinder Morgan à des prix énormément gonflés et que ce ne le serait pas de nationaliser GM pour littéralement sauver la ville d’Oshawa? Pourquoi est-ce réaliste pour le ministre fédéral des Finances de dépenser 16 milliards de dollars en baisse de taxes pour les entreprises, mais de ne pas avoir un sou pour sauver les emplois dans l’automobile? En fait, exproprier GM peut ne rien coûter du tout. Les propriétaires de GM ont reçu déjà suffisamment en subvention, en renflouement, en annulation de prêts et en aide sociale à l’entreprise. Certaines personnes liées à la bureaucratie syndicale disent que les travailleurs ne pouvaient pas se permettre d’abandonner leur salaire en faisant la grève maintenant parce qu’ils vont perdre leur emploi l’an prochain. Cet argument n’est aucunement différent de celui du premier ministre ontarien Doug Ford qui dit qu’on ne peut pas sauver les emplois et que « le bateau a déjà quitté le port ». Un tel pessimisme a clairement été rejeté par les travailleurs qui exigent des actions immédiates.

Le président d’Unifor, Jerry Dias, commence à sentir la pression de la base. Après avoir dit à ses membres de retourner sur la ligne de montage, il a dit que s’il n’en tenait qu’à lui, il fermerait toutes les usines de GM jusqu’à ce que les patrons entendent le message. Quelqu’un doit lui avoir dit que, en tant que président d’Unifor, il a le pouvoir d’agir précisément ainsi. À une réunion syndicale subséquente, il a dit : « nous allons fermer GM dans ce pays s’ils ne reviennent pas sur leur décision. » Il a aussi ajouté un « fuck you! » à Doug Ford qui croit qu’il est inutile de se battre pour sauver les emplois à Oshawa.

Malheureusement, bien que Dias a été poussé à adopter un ton plus combatif, il a aussi flirté dangereusement avec le nationalisme économique et l’idée de barrières commerciales « à la Trump » contre les travailleurs mexicains. Là n’est pas la solution. Le nationalisme économique lie les travailleurs à « leurs » patrons et « leur » gouvernement et permet à ceux-ci de monter les travailleurs les uns contre les autres. Au lieu d’attaquer Trudeau pour son inaction, Dias l’a louangé pour avoir appelé le nouveau traité de libre-échange « ACÉUM » (Accord Canada–États-Unis–Mexique) au lieu de « AÉUMC » (Accord États-Unis-Mexique-Canada)! Les travailleurs de l’automobile qui se dirigent tout droit vers le chômage sont clairement très préoccupés par l’ordre des lettres du nouvel accord de libre-échange des patrons! Le protectionnisme, c’est diviser pour mieux régner, alors que les occupations d’usine et les nationalisations construisent un mouvement qui unit les travailleurs au-delà des frontières.

La base doit garder une pression sur la direction d’Unifor pour qu’elle agisse devant la menace de fermer GM. L’humeur est favorable non seulement pour occuper GM, mais aussi pour étendre le mouvement à travers toute l’industrie de l’automobile. Une journée d’action de masse et une grève générale à Oshawa sont à l’ordre du jour. Les travailleurs doivent absolument demander de leur syndicat qu’il adopte une position en faveur de la nationalisation de GM afin de sauver les emplois et le syndicat. Nous ne pouvons pas artificiellement faire que GM investisse, et il n’y a aucune solution réaliste dans laquelle GM demeure une entreprise privée. On ne peut pas contrôler ce qu’on ne possède pas. Au lieu de jouer copain-copain avec Trudeau, Dias doit demander au gouvernement fédéral de prendre des actions concrètes pour sauver Oshawa et toutes les autres villes dans lesquelles les usines de GM sont menacées de subir le même sort. Exproprier GM est la seule solution. Occuper les usines et propager le mouvement est la seule façon de forcer le gouvernement à le faire.

La nécessité de défier les lois de retour au travail

Le droit de grève a subi un sort semblable au contrat de travail garantissant la production à Oshawa. Comme nous le disions plus haut, ce droit a été gagné à travers la lutte et a ensuite été considéré comme faisant partie intégrante de la Charte canadienne des droits et libertés. Mais cela n’a aucune importance pour les patrons qui n’ont aucun problème à jeter à la poubelle les diverses dispositions contractuelles. L’usage des lois de retour au travail a augmenté au point où elles sont maintenant routinières. Elles ont été utilisées plus de 90 fois par les gouvernements fédéral et provinciaux lors des 35 dernières années. Les travailleurs n’ont le droit d’arrêter de travailler seulement si c’est à eux-mêmes que cela nuit. Dès qu’une grève commence à avoir un impact, le droit de grève leur est retiré par l’État capitaliste.

Le droit de négocier, le droit de reconnaissance syndicale et le droit de grève n’ont été gagnés qu’en brisant les lois qui brimaient ces droits. Le mouvement ouvrier a désespérément besoin de briser ce cycle de lois spéciales routinières et, faute de porter un gouvernement ouvrier au pouvoir, la désobéissance civile est le seul moyen de forcer les capitalistes à réfléchir à deux fois avant de prendre cette voie. Les contestations judiciaires, même quand elles sont fructueuses, durent des années et ne changent rien. Il faut que le coût associé à une loi spéciale soit plus élevé que de laisser une grève se dérouler normalement.

La grève de 2018 du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes était probablement la meilleure occasion en une génération de renverser la routine des lois de retour au travail. Les enjeux de la grève sont clairs et bien compris. Les postiers en milieu rural (surtout des femmes) sont considérablement sous-payés comparés à leurs camarades en milieu urbain, surtout des hommes. Un travailleur sur quatre se blesse chaque année à cause des heures supplémentaires obligatoires et à cause de leur surcharge de colis. La sympathie pour les travailleurs des postes est généralisée. Le syndicat a aussi la réputation d’être à gauche et combatif, et tout porte à croire que le désir de désobéir était bien présent chez les travailleurs.

Au lieu de défier la loi, la direction syndicale semble accepter le processus de médiation préalable à l’arbitrage. Mais le gouvernement et l’entreprise prennent leur temps pour désigner un médiateur qui travaillera ensuite pour un autre 7 à 14 jours. Il semble probable que l’administration cherche à faire tout en son pouvoir pour retarder la médiation jusqu’à après Noël, ce qui fera perdre aux travailleurs leur rapport de force. Se soumettre à ces tactiques de décalage risque aussi de démobiliser les membres. Alors que les travailleurs commencent à accepter à contrecoeur l’apparente inéluctabilité d’un contrat imposé de façon antidémocratique, la fenêtre où la désobéissance reste une possibilité politique se rétrécit avec chaque jour qui passe.

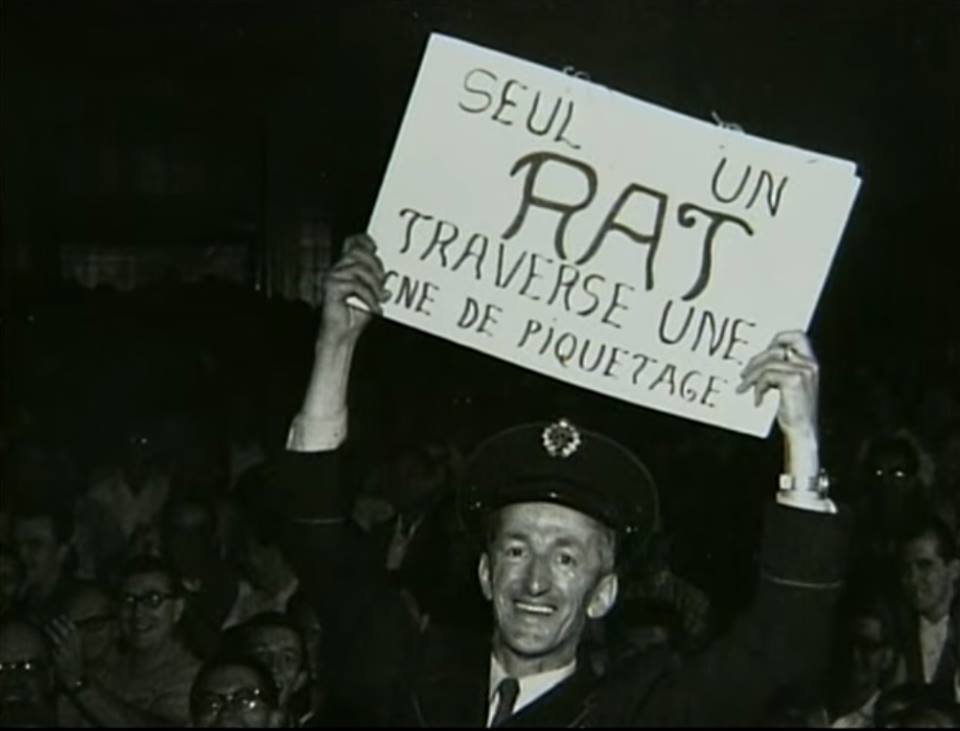

Depuis l’adoption de la loi spéciale, nous avons assisté à un héroïque mouvement de piquetages communautaires qui ont fait leur apparition un peu partout au pays. La Riposte socialiste a participé à ces actions chaque fois que nous avons pu. Le président du STTP Mike Palecek a expliqué : « Cinquante mille travailleuses et travailleurs syndiqués se sont fait interdire de piqueter devant les installations postales partout au pays. Toutefois, les autres travailleuses et travailleurs syndiqués, au nombre de trois millions, sont toujours en mesure de le faire. Nous ne sommes pas les seuls à vouloir défendre le droit à la libre négociation collective. » Les militants ont même été jusqu’à défier les ordres de dispersion, ce qui a mené à six arrestations à Halifax et trois à Ottawa. De plus, plusieurs syndicats se sont engagés à faire des prêts sans intérêts de millions de dollars pour appuyer la lutte du STTP. Cela montre que le STTP a un large soutien pour toute action en vue de défier la loi.

Mais aussi héroïques que puissent être ces piquets communautaires, en soi, ils ne peuvent pas vaincre la loi ou encore forcer l’administration à négocier sérieusement. Ce sont des actions secondaires utiles pour montrer que les choses ne sont pas revenues à la normale et pour conserver le moral des travailleurs. Cependant, sans escalade de la lutte, il n’y a aucun incitatif pour forcer les patrons et le gouvernement à faire autre chose qu’attendre la médiation et profiter d’un contrat imposé. Le SCFP 3903 à l’Université York à Toronto a récemment obtenu les résultats de son contrat imposé après une loi de retour au travail et l’administration a gagné sur toute la ligne. De manière réaliste, ces piquets communautaires ne peuvent être soutenus que pour une journée à chaque endroit, et la solidarité n’est pas un puits sans fond sur lequel on peut compter indéfiniment.

Le problème avec les actions de solidarité menées par des militants de l’extérieur est que les travailleurs eux-mêmes demeurent passifs. Des entrevues écrites et des conversations avec les travailleurs sur les piquets montrent qu’ils sont très disposés à défier la loi, tout en étant très reconnaissants envers les militants pour leur solidarité. Mais il y a aussi une couche de travailleurs qui se sentent vaincus et qui ne savent pas quoi faire. L’absence de tactiques qui mettent la masse des travailleurs dans le siège du conducteur a été la faiblesse de la grève depuis le début. Il devait y avoir une journée d’action le samedi 1er décembre, mais le syndicat n’a rien fait pour organiser officiellement une manifestation de masse. Une manifestation prévue à Montréal a été annulée à cause de « problèmes logistiques ». Les actions tenues ont été organisées de manière ad hoc par des petits groupes périphériques, et aucune d’elles n’a rassemblé plus que quelques centaines de personnes. Le résultat est que les 50 000 travailleurs du syndicat ont été atomisés et n’ont pas pu voir en pratique leur puissance collective. Il y aurait dû y avoir des rencontres d’urgence lors des cinq jours qui se sont écoulés entre l’annonce de la loi spéciale et son adoption. Ainsi, les travailleurs de la base auraient pu avoir un forum démocratique pour exprimer leur opinion à savoir si la loi doit être respectée ou défiée.

Même le caractère rotatif de la grève (avant que la loi soit adoptée) a réduit la participation et le contrôle de la base. L’argument en faveur de cette tactique est que les grèves rotatives ont un impact massif sur l’entreprise et entraînent des pertes de millions de dollars de revenus, sans que cela coûte quoi que ce soit aux travailleurs en salaire ou en indemnités de piquetage. C’est peut-être vrai, mais ce que cette tactique a gagné en terme d’argent a été perdu en terme de contrôle par les travailleurs. Les travailleurs apprennent davantage en une journée sur un piquet de grève qu’en une décennie sur une ligne de production. Faire la grève libère les travailleurs du travail quotidien et leur donne du temps pour contrôler la direction de la lutte. Sans tactiques qui font participer les membres, le mouvement sera mené de haut en bas et l’immense créativité des travailleurs ne pourra pas être mise à profit.

Des gens sur la gauche ont dit qu’il ne faudrait pas donner des conseils au syndicat mais qu’il faudrait plutôt se concentrer sur les actions de solidarité. Ce n’est pas sans rappeler le slogan « stay in your lane » (« reste à ta place ») des politiques identitaires. Ces mêmes gauchistes n’hésitent pas à critiquer les syndicats pour leur direction de droite, mais semblent confus par la tradition de gauche du STTP. On peut se demander ce que ces personnes diraient au sujet des articles coécrits par Mike Palecek (avant d’être élu président du STTP) et l’auteur de ces lignes, des articles qui adressaient des demandes à la direction du STTP. La Riposte socialiste/Fightback a été sur la ligne de front des actions de solidarité avec les postiers, de laisser entendre le contraire est de la diffamation. Nous avons appuyé les luttes du STTP année après année. Mais un bon ami ne restera pas silencieux lorsque son ami commet une erreur. Il y a aussi des milliers de travailleurs qui veulent défier la loi spéciale, mais n’ont pas de véhicule pour y arriver. Il est nécessaire que ces travailleurs sachent qu’ils ne sont pas seuls et qu’il y a des options positives. Si nous croyons effectivement qu’une attaque contre un est une attaque contre tous, alors nous avons tous le droit d’offrir notre perspective sur la meilleure façon de gagner.

L’expérience de désobéissance

Contrairement aux autres, La Riposte socialiste a acquis une autorité pour s’exprimer sur la question des lois de retour au travail. L’auteur de cet article a été le dirigeant d’une grève qui a défié l’imposition antidémocratique d’une telle loi. En 2003, les chargés de cours de l’Université de Colombie-Britannique furent sommés de retourner travailler. C’était la première fois qu’une telle loi était utilisée contre des travailleurs universitaires, mais elle s’inscrivait dans la tendance antisyndicale du gouvernement libéral britanno-colombien. Lors des deux années précédentes, les dirigeants syndicaux s’étaient soumis aux lois, prétextant qu’il n’y avait rien qu’ils puissent faire. Nous leur avons montré qu’ils avaient tort. Nous avons bloqué l’accès au campus pour deux jours et menacé de faire une grève générale du secteur public. Le gouvernement a fléchi et nous avons gagné une augmentation salariale de 11,5% sur trois ans, ce qui a renversé le gel des salaires imposé dans le secteur public. Il n’y a pas eu de sanctions et les dirigeants syndicaux n’ont pas été emprisonnés. Le gouvernement avait peur qu’en utilisant la répression, cela aurait pour effet d’étendre le mouvement et de transformer les dirigeants de la grève en martyrs. Cela dit, la plus grande victoire n’était pas l’augmentation salariale, mais l’exemple que nous avions donné au reste du mouvement ouvrier.

Par la suite, l’exemple de l’Université de Colombie-Britannique a mené les travailleurs du traversier à défier une loi spéciale en novembre 2003. En mai de l’année suivante, les employés du secteur hospitalier ont à leur tour défié la loi. La grève générale n’a pu être évitée qu’à cause de la trahison de la direction de la Fédération du travail de Colombie-Britannique. En 2005, les enseignants ont fait une grève illégale qui a mené à une grève générale partielle et à du piquetage communautaire spontané. La dirigeante du syndicat des enseignants de l’époque, Jinny Sims, maintenant devenue députée provinciale néo-démocrate, avait dit : « Il y a une différence entre briser la loi et défier une loi qui a été écrite pour nous briser. » Par la suite, les patrons ont reculé. L’économie s’est stabilisée en 2006, et plutôt qu’accroître le conflit entre les classes, le gouvernement a préféré acheter la paix en octroyant une prime de 3000 dollars pour les travailleurs qui votaient pour un contrat de cinq ans. Pendant un certain temps, les lois de retour au travail ont été repoussées par la désobéissance des travailleurs.

Il y a des rumeurs voulant que six des quinze membres de l’exécutif du STTP sont en faveur de défier la loi de retour au travail. Toutefois, ce ne sont que des rumeurs et, du point de vue des membres de la base, la direction semble unie sur cette question. En écartant l’option de défier la loi sous toutes circonstances, la majorité de l’exécutif mène le syndicat dans une impasse. Par expérience, on constate qu’il n’aurait pas pu y avoir de meilleure situation pour le syndicat. Se produisant le même jour que la fermeture de l’usine GM à Oshawa, il y avait une humeur électrique qui cherchait à s’exprimer. La semaine du 26 novembre aurait pu entrer dans les annales de l’histoire de la lutte des classes au Canada. Malheureusement, en l’absence d’une direction donnée par Unifor et le STTP, ce fut une grande occasion manquée.

La nécessité d’une direction marxiste et d’une perspective socialiste pour les syndicats

Les travailleurs du STTP et d’Unifor ont montré leur courage et volonté de se battre. La grève sauvage spontanée à l’usine de GM est un exemple pour toute la classe ouvrière. Par contre, la direction syndicale n’a pas fait preuve du même courage et n’était pas prête à défier les lois faites pour casser les travailleurs. Les patrons ont rejeté le vieux contrat social et se moquent de ses règles. Il est temps pour le mouvement ouvrier de faire de même en refusant les termes de la légalité capitaliste.

La minorité de l’exécutif du STTP devrait être saluée pour avoir voulu défier la loi, mais comme rien n’a été communiqué aux membres, ceux-ci ne pourront la différencier de la bureaucratie qui favorise le respect de la loi. Ceux qui sont véritablement en faveur de défier la loi devraient s’organiser avec les membres pour leur montrer qu’ils ne sont pas seuls. Des rencontres d’urgence auraient dû et devraient être convoquées dans chaque section locale. Des résolutions devraient être adoptées demandant que l’exécutif fasse son devoir et ne se soumette pas à la loi. Il demeure possible qu’un débrayage sauvage parte de la base. Cela pourrait être l’élément requis pour briser l’impasse et forcer l’exécutif à agir. Toute la pression possible doit être mise sur la direction, et le pouvoir doit venir de la base. La volonté démocratique des 50000 travailleurs est beaucoup plus importante que toute soi-disant unité avec des gens qui ne souhaitent pas se battre.

Une direction marxiste chez Unifor et le STTP aurait uni les deux luttes en soulignant qu’elles sont toutes deux liées à la crise du capitalisme en général. Chez GM, plutôt que de dire aux travailleurs de retourner au travail, des délégations de piqueteurs auraient dû être envoyées à chaque usine de GM afin de les inciter à débrayer aussi. En ce qui concerne le STTP, lorsque la loi a été annoncée, tous les travailleurs auraient dû être entraînés dans la grève légale afin de leur donner le temps de participer à des rencontres d’urgence pour planifier la suite de la lutte. Le slogan doit être : « ce sont les travailleurs qui décident! » Il aurait fallu montrer au gouvernement que la loi ne calme pas les choses, mais envenime le conflit. Il faut montrer aux dirigeants de GM qu’en fermant l’usine d’Oshawa, ils risquent de tout perdre par l’expropriation.

Alors que la loi spéciale contre le STTP entrait en vigueur le mardi 27 novembre, des piquets légaux auraient dû être amenés à se rassembler dans chaque grande ville pour des manifestations de masse. Les enjeux principaux de ces manifestations auraient pu être le droit de grève et le droit à de bons emplois syndiqués comme ceux d’Oshawa. Le mouvement ouvrier dans son ensemble aurait été entraîné dans cette lutte, poussant le Congrès du travail du Canada et les autres syndicats à faire leur devoir et à soutenir la lutte des postiers et des travailleurs de l’automobile. Si les manifestations de masse ne suffisaient pas à mettre la pression sur les entreprises et le gouvernement, alors un véritable piquetage communautaire aurait pu être organisé le jour suivant. Non pas quelques dizaines de radicaux qui planifient secrètement un blocage du courrier alors que les postiers sont au travail, mais des milliers de postiers et de travailleurs de l’automobile qui vont piqueter sur les lieux de travail des travailleurs du transport en commun, des débardeurs, des travailleurs du rail, de ceux de l’acier, des employés de l’État, bref, de tous les secteurs de la classe ouvrière.

En France, nous voyons présentement l’impressionnant mouvement des gilets jaunes qui rassemble des centaines de milliers de personnes dans les rues et qui force le gouvernement à reculer. Nous ne pouvons pas garantir à l’avance qu’un mouvement quelconque va gagner, mais il est toujours mieux de lutter et de perdre que de ne pas se battre du tout. Jean-Claude Parrot a été emprisonné en 1978, mais ses actions ont pavé la voie à l’obtention des congés de maternité en 1981.

La politique de guerre de classe des patrons, la crise du capitalisme et la logique du mouvement nous amènent à conclure que les grèves illégales et les occupations d’usine seront à l’ordre du jour, tôt ou tard. Les années 50 et 60 ne reviendront jamais. Il faut cesser de penser que cette période peut revenir. Dix années se sont écoulées depuis le krach de 2008, et nous nous trouvons supposément dans une période de reprise. Mais cette « reprise » n’a pas amélioré les conditions de vie de la classe ouvrière et une nouvelle récession mondiale est imminente. Les patrons ont décidé de revenir aux méthodes de lutte des années 30. Nous n’avons d’autre choix que de faire pareil.

Nous devons comprendre que fondamentalement, les luttes des postiers et des travailleurs de l’automobile font partie de la lutte plus large contre le capitalisme. Si nous nous limitons à ce qui est « possible » sous ce système, alors les travailleurs accumuleront les défaites et les concessions. Nous ne devons pas accepter la logique du capitalisme. Nous devons demander que les syndicats adoptent une perspective socialiste et s’engagent à rompre avec le capitalisme.

Si le capitalisme ne peut pas fournir des emplois aux travailleurs de l’automobile les plus productifs sur la planète, alors c’est le capitalisme qui doit être puni, pas les travailleurs de l’automobile. Le STTP a proposé des solutions vertes novatrices pour le service postal, et se trouve à l’avant-garde en ce qui concerne les véhicules électriques rechargeables et la livraison écoresponsable. Mais des avancées plus grandes encore pourraient être faites grâce un plan environnemental socialiste couplé d’un secteur automobile nationalisé qui produit des autobus, des trains et des tramways pour un système de transport en commun public gratuit. Tout cela est possible, la richesse et l’expertise existent; le seul obstacle, c’est la production capitaliste orientée vers le profit. Les plus grandes avancées du mouvement ouvrier sont venues lorsqu’il a adopté une perspective révolutionnaire. Il est temps de nous débarrasser du compromis d’après-guerre. Profitons-en pour nous débarrasser du système capitaliste lui-aussi.