Ces vingt dernières années, les idées « postmodernes » n’ont cessé de gagner du terrain dans le monde académique. Par infusion, elles ont progressé dans d’autres sphères sociales. Elles sont au cœur de théories – intersectionnalité, théories « postcoloniales », etc. – qui trouvent un écho jusque dans la gauche réformiste. Elles sont aussi régulièrement évoquées dans les médias bourgeois, où il n’est pas rare d’entendre un politicien réactionnaire fulminer contre le postmodernisme.

Lorsqu’elle vient de la droite, la critique de ces idées n’a aucune valeur théorique et doit être dénoncée pour ce qu’elle est : une offensive contre l’ensemble de la gauche et contre les couches les plus opprimées de la population. Cependant, ces idées doivent aussi être critiquées d’un point de vue de gauche, dans l’intérêt même de la lutte révolutionnaire contre le capitalisme. C’est ce que nous ferons ici.

Mais voyons d’abord d’où viennent les idées postmodernes, c’est-à-dire quel contexte historique et politique a favorisé leur émergence.

L’origine du postmodernisme

L’irrésistible ascension de la bourgeoisie, entre le XVIe et le XIXe siècles, a fait surgir de très grands philosophes, dont Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant et Hegel, sans oublier les matérialistes français du XVIIIe siècle. Par-delà leurs différences, ces philosophies reflétaient l’optimisme de la bourgeoisie, sa confiance en ses propres forces. Cette confiance était justifiée : dans sa phase ascendante, la bourgeoisie a joué un rôle éminemment progressiste. En détruisant l’ordre féodal, elle a ouvert la voie à une croissance inédite des forces productives, donc de la culture. Marx le soulignait dans le Manifeste du Parti Communiste.

Mais Marx soulignait aussi qu’à un certain stade la domination de la bourgeoisie se transforme en un obstacle à la croissance des forces productives et au progrès en général. La bourgeoisie devient alors contre-révolutionnaire. Cela s’est clairement manifesté dès le XIXe siècle, puis d’une façon effroyable dans la grande boucherie impérialiste de 1914-18. Cette nouvelle situation s’est reflétée dans la philosophie bourgeoise, qui a renié son optimisme d’antan et, se détournant d’un réel menaçant, s’est réfugiée dans des ratiocinations subjectivistes ou logico-linguistiques : phénoménologie, existentialisme, positivisme logique, etc.

Pour autant, l’héritage des grandes philosophies bourgeoises n’a pas été perdu. La philosophie marxiste – le matérialisme dialectique – en est un prolongement : elle plonge ses racines dans le matérialisme français et la dialectique de Hegel. Cependant, le marxisme est aussi une négation de la philosophie bourgeoise, car il s’agit d’une arme entre les mains d’une nouvelle classe révolutionnaire: la classe ouvrière (le salariat).

Dans la foulée de la Révolution russe de 1917, l’influence du marxisme était telle qu’il suscitait la sympathie de nombreux intellectuels issus des classes moyenne et bourgeoise (les surréalistes, notamment). Mais la dégénérescence stalinienne de la Révolution russe, à partir du milieu des années 20, a contaminé toute l’Internationale Communiste et transformé le marxisme « officiel » en une bouillie dogmatique. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l’autorité du stalinisme était plus forte que jamais – et la « théorie » officielle des partis communistes restait ce qu’elle était avant la guerre : un dogme uniquement destiné à défendre les intérêts et les privilèges des bureaucraties staliniennes.

Tel est le contexte général qui a favorisé l’émergence de la philosophie postmoderne, dans les années 60. Rebutée, non sans raisons, par le « marxisme » officiel, une fraction de l’intelligentsia de gauche a cherché une nouvelle voie entre le stalinisme et la désertique philosophie bourgeoise [1]. En réalité, il n’était pas nécessaire de chercher une nouvelle voie : il suffisait de renouer avec les idées authentiques du marxisme. Incapables d’une telle démarche, les intellectuels postmodernes ont développé une philosophie qui, sous des dehors radicaux et subversifs, marquait une profonde régression non seulement par rapport au marxisme, mais aussi – dans la mesure où ils rejetaient la dialectique – par rapport à Hegel. Les défaites du mouvement ouvrier, dans les années 70, ont consolidé cette tendance philosophique.

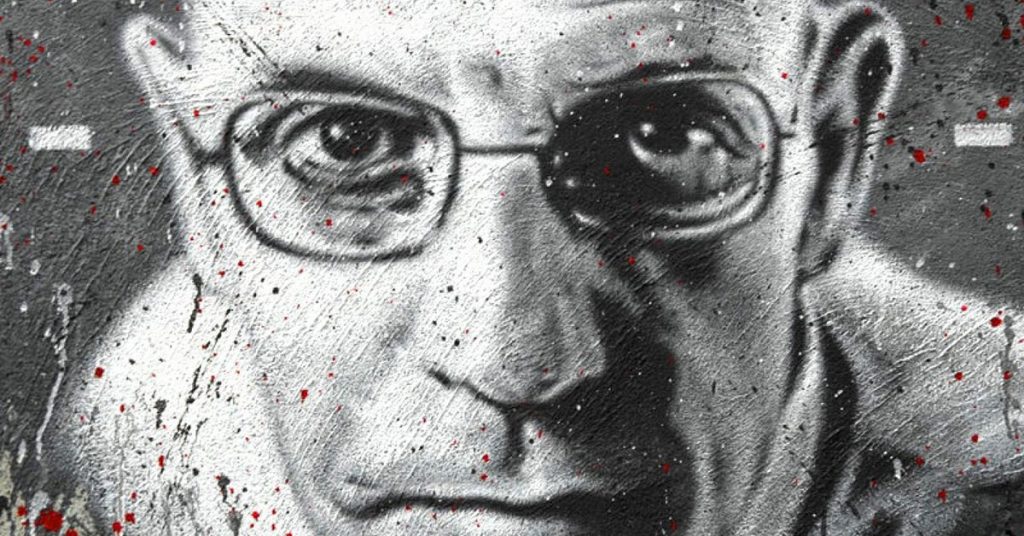

On classe habituellement parmi les postmodernes toute une série d’intellectuels – Foucault, Deleuze, Derrida, Baudrillard, Lyotard, etc. – dont les travaux sont loin d’être homogènes. Dans les limites de cet article, cela n’a aucune importance. Le fait est que ces intellectuels partageaient, à des degrés divers, certaines idées philosophiques fondamentales qui, aujourd’hui, dominent le courant postmoderne. C’est donc sur ces idées que portera notre critique.

La conception de l’histoire

La philosophie postmoderne décrète l’impossibilité d’une véritable science de l’histoire. Dans un livre sur Michel Foucault, l’historien Paul Veyne – postmoderne devant l’Eternel – écrit : « Dans la nature physique que scrutent les sciences exactes, les objets du discours scientifique présentent des régularités (…). En revanche, dans les choses humaines, il n’existe et ne peut exister que des singularités d’un moment (…), puisque le devenir de l’humanité est sans fondement, sans vocation ni dialectique qui l’ordonneraient ; à chaque époque ce n’est qu’un chaos de singularités arbitraires, issues de la concaténation chaotique précédente » [2].

Ici comme ailleurs dans ce livre, c’est le marxisme qui est visé. Marx a fondé une science de l’histoire : le matérialisme historique. Il a démontré que le développement des forces productives constitue le moteur de l’histoire : la viabilité d’un système économique et social donné dépend de sa capacité à développer les forces productives (la technologie, la science, la productivité du travail humain). Lorsqu’un système donné – avec ses rapports de production et sa superstructure politique, juridique, etc. – fait obstacle au développement des forces productives, il sombre dans une crise irréversible. Le féodalisme a été balayé par la bourgeoisie montante pour cette raison. Le capitalisme est menacé par la classe ouvrière pour la même raison. La dialectique des forces productives et des rapports de production constitue le fil conducteur grâce auquel on peut comprendre le cours de l’histoire – et mieux encore : l’anticiper, ce qui permet d’y intervenir.

Comment les postmodernes s’y prennent-ils pour réfuter le matérialisme historique ? En général, ils attribuent à Marx la conception de l’histoire de Hegel, une conception téléologique selon laquelle il y aurait une « Fin de l’Histoire » – au sens d’une finalité – qui serait intégralement contenue dans son Commencement. Chez Hegel, l’étape ultime du Savoir Absolu est déjà contenue en puissance, dès l’origine, dans l’Idée Absolue, laquelle se réalise et s’aliène dans l’Histoire pour revenir à elle-même en fin de parcours.

Or, contrairement à ce qu’affirment nombre de postmodernes, ceci n’est pas la conception marxiste de l’histoire. En effet, Marx a placé la dialectique hégélienne sur des bases matérialistes, ce qui change tout : il y a, dans l’histoire, un fil conducteur et des lois qui permettent d’en comprendre le procès d’ensemble, mais il n’y a pas d’Idée Absolue, pas de téléologie, pas d’orientation ou de finalité prédéterminées [3]. Le marxisme permet d’anticiper des tendances et des événements historiques, mais rien n’est écrit d’avance. C’est d’ailleurs implicite dans la célèbre formule de Rosa Luxemburg : « socialisme ou barbarie ».

Il est vrai que dans les années 60, les « théoriciens » staliniens confondaient allègrement, eux aussi, les conceptions hégélienne et marxiste de l’histoire. De leur point de vue, c’était un moyen de tout justifier : le bureaucratisme et les trahisons de la direction du Parti devenaient des « moments nécessaires », positifs, de la Grande Dialectique de l’Histoire. Donc, silence dans les rangs ! Face à cela, les postmodernes n’ont pas su – et pas voulu – se tourner vers le marxisme authentique. Ils ont simplement rejeté le matérialisme historique et la méthode dialectique. Dès lors, ils ne cherchaient dans l’histoire ni loi, ni fil conducteur, donc ne trouvaient rien de tel – et pouvaient proclamer, comme Paul Veyne, que l’histoire est une succession de « chaos de singularités ».

Idéalisme

Pour les marxistes, l’analyse d’une société donnée – actuelle ou passée – requiert une étude approfondie de sa base économique, de sa superstructure et des interactions réciproques entre les deux, mais aussi entre les différents éléments de la superstructure (par exemple entre les luttes sociales, les syndicats et les partis). Il faut une méthode dialectique qui, dans la multiplicité des facteurs, s’efforce de déterminer ceux qui, à tel moment, sont essentiels, de façon à dégager les tendances fondamentales du processus. C’est une tâche exigeante, comme l’est toute science digne de ce nom.

Pour les postmodernes, les choses sont plus simples. Une fois qu’ils ont ramené l’histoire à une succession de « chaos de singularités », leur tâche consiste à piocher, dans ce « chaos », un certain nombre d’éléments, puis de les articuler suivant leur bon plaisir. Dans la mesure où ils ont renoncé à toute loi et tout fil conducteur, ils peuvent négliger l’analyse des rapports de production. Mais comme ces derniers constituent la base matérielle de tout l’édifice social, les postmodernes sombrent fatalement dans l’idéalisme philosophique.

Michel Foucault est sans doute le plus « concret » des postmodernes, du moins dans certains de ses livres. Par exemple, ses histoires du système pénal et des institutions psychiatriques sont remplies de faits et d’extraits de documents législatifs, administratifs, théoriques, etc. C’est parfois intéressant, mais l’ensemble est comme suspendu en l’air, faute d’une analyse globale de la dynamique économique et politique ayant déterminé les évolutions du traitement social de la folie et de la criminalité. Au lieu d’une analyse matérialiste, on a des généralisations articulées autour des concepts de « discours » et de « pratiques ». « Discours » et « pratiques » tiennent lieu de principes explicatifs. Mais d’où viennent ces discours et ces pratiques ? Les marxistes répondent : en dernière analyse, ils s’enracinent dans les rapports de production, c’est-à-dire dans la structure de classe de la société.

Nous ne disons pas qu’écrire une histoire marxiste du système pénal ou des institutions psychiatriques serait une tâche facile. Mais Foucault, lui, en récuse la nécessité. Il nous dit, en somme : « il y a tels discours et telles pratiques – un point c’est tout ». Il ne cherche pas davantage à comprendre comment un « discours » succède à un autre. En fait, il balaye cette question d’un revers de main, comme non pertinente.

Prenons un autre exemple : dans Les mots et les choses, Foucault prétend retracer l’histoire des sciences en Europe, depuis la Renaissance, sous l’angle d’une succession d’« épistémè », terme qui désigne, en gros, les « conditions du discours » scientifique d’une époque donnée. Toujours est-il que, dans ce livre, la base économique et sociale de l’histoire des sciences brille par son absence. Cela donne lieu à des affirmations absurdes, comme dans les lignes suivantes : « Au niveau profond du savoir occidental, le marxisme n’a introduit aucune coupure réelle ; il s’est logé sans difficulté, comme une figure pleine, tranquille, confortable, et ma foi, satisfaisante pour un temps (le sien), à l’intérieur d’une disposition épistémologique qui l’a accueilli avec faveur (…). Le marxisme est dans la pensée du XIXe siècle comme un poisson dans l’eau : c’est-à-dire que partout ailleurs il cesse de respirer » [4].

On ne peut que sourire en comparant l’accueil « favorable » que, selon Foucault, la « disposition épistémologique » du XIXe siècle a réservé au marxisme – et l’accueil pour le moins glacial que les classes dirigeantes ont réservé à Marx, à ses camarades et à tous ceux qui, depuis, ont lutté pour le socialisme. Mais surtout, l’idée que le marxisme « cesse de respirer » en dehors du XIXe siècle est l’une de ces erreurs patentes à laquelle aboutit la méthode idéaliste de Foucault. La vitalité scientifique du marxisme ne dépend pas d’on ne sait quelle « disposition épistémologique » ; elle découle, en dernière analyse, des rapports de production capitalistes eux-mêmes, c’est-à-dire des rapports de classes qui ont déterminé l’émergence… du marxisme. Tant que le capitalisme n’aura pas été renversé, le marxisme restera l’arme la plus puissante dont dispose la classe ouvrière internationale pour en finir avec ce système. Quelle autre arme, sinon ? Aucune n’a supplanté le marxisme, à notre connaissance.

Il est vrai que le « marxisme » officiel (stalinien) auquel Foucault était confronté, dans les années 60, avait cessé de respirer. Mais ce n’était pas la conséquence d’une nouvelle « disposition épistémologique » ; c’était la conséquence de la dégénérescence bureaucratique de la Révolution russe et de son impact extrêmement négatif sur le mouvement communiste international. Au sein du mouvement ouvrier, le marxisme authentique était marginalisé, certes, mais il n’avait rien perdu de sa vitalité scientifique. Il respirait à pleins poumons – et respire encore très bien de nos jours [5].

Relativisme et irrationalisme

Cet idéalisme philosophique se double d’un relativisme aux implications franchement réactionnaires. Pour le postmoderne, non seulement l’histoire n’est qu’une succession de « chaos de singularités », mais il n’y a rien – aucun critère objectif – qui permette d’affirmer qu’un système économique et social marque un progrès par rapport à un autre. En somme, toutes les époques et tous les systèmes « se valent ». Le progrès serait la vieille idée d’un rationalisme illusoire et oppressif. Le postmodernisme penche nettement vers une forme d’irrationalisme – quitte à se contredire sans cesse, d’ailleurs, car même pour écrire des âneries postmodernes, il faut bien recourir à un minimum de rationalité logique et conceptuelle. De même, les postmodernes condamnent les « généralisations », mais ne cessent d’en formuler – de très confuses et très arbitraires, par-dessus le marché.

Le marxisme rejette ce relativisme et cet irrationalisme. Prise dans son ensemble, l’histoire de l’humanité a marqué un progrès colossal. Et le critère de ce progrès n’est ni subjectif, ni moral ; il est objectif : c’est la croissance des forces productives. Que ce progrès se soit accompagné de guerres, d’exploitation et d’oppressions en tous genres, c’est évident. Mais il n’en a pas moins marqué un prodigieux développement de la culture, de la science et de la technologie, ce qui constitue la prémisse nécessaire, indispensable, d’une nouvelle étape de l’histoire : la transition vers une société sans classes, sans exploitation et sans oppressions.

Dans cette perspective, on peut caractériser comme progressiste tout ce qui favorise la lutte pour la révolution socialiste – et comme réactionnaire tout ce qui y fait obstacle, d’une manière ou d’une autre. Bien sûr, dans le tissu des contradictions politiques et sociales, il n’est pas toujours facile de distinguer ce qui est progressiste de ce qui ne l’est pas. Mais du moins les marxistes disposent-ils d’un critère objectif et scientifiquement établi.

Prenons la question de l’impérialisme. Les marxistes du monde entier soutiennent fermement la lutte contre l’impérialisme et contre toute forme d’oppression nationale, car cette lutte fait partie intégrante du combat contre le système capitaliste. Il en va tout autrement dans les théories « postcoloniales » (et pour les militants « décoloniaux »), qui s’inspirent du relativisme et de l’irrationalisme postmodernes. Selon ces théories, non seulement tous les systèmes se valent, mais la « rationalité occidentale » serait inopérante en Orient. Pire : elle serait oppressive. Conclusion : les travailleurs des puissances impérialistes occidentales ne doivent pas se mêler de ce qui se passe dans les pays opprimés par ces mêmes puissances, car ils ne peuvent rien en comprendre. Tout ce charabia se termine, bien souvent, dans une idéalisation des traditions et des gouvernements les plus réactionnaires des pays dominés par l’impérialisme – car au moins, disent les militants postcoloniaux, ce sont « nos » traditions et « nos » gouvernements ! Voilà dans quel bourbier le postmodernisme a poussé un certain nombre de militants.

A travers la critique de la « rationalité occidentale », c’est notamment le marxisme qui est visé. Les idées de l’Allemand Karl Marx seraient inopérantes – et même oppressives ! – en dehors de l’Occident. Pour réfuter pareil enfantillage, il suffit de poser les questions suivantes : y a-t-il, oui ou non, une lutte des classes en Orient ? Les rapports de production capitalistes y sont-ils développés ? La propriété privée des grands moyens de production et la course aux profits y dominent-elles la vie économique, sociale et politique ? Réponses : trois fois oui. Mais dès lors, pourquoi le marxisme, qui permet d’analyser et de combattre le capitalisme en Occident, ne permettrait pas d’analyser et de combattre le capitalisme en Orient ? On chercherait en vain, dans les théories postcoloniales, une tentative sérieuse de répondre à cette question.

Fragmentation des luttes

On retrouve les mêmes prémisses philosophiques – et le même type de conséquences réactionnaires – chez les théoriciens et militants de l’« intersectionnalité ». Au lieu d’unir toutes les couches exploitées et opprimées de la population dans une lutte commune contre le système capitaliste, ils fragmentent le combat en une myriade de « luttes » spécifiques à chaque oppression et strictement réservées à ceux qui la subissent. En effet, expliquent-ils, les blancs « ne peuvent pas comprendre » l’oppression que subissent les noirs, les hommes l’oppression que subissent les femmes, les hétérosexuels l’oppression que subissent les homosexuels – et ainsi de suite ad nauseam, de sorte que seules des « alliances » ponctuelles entre catégories opprimées seraient envisageables. Tout cela revient à exclure la possibilité d’une lutte commune, unitaire, des masses exploitées et opprimées contre la bourgeoisie – laquelle, bien sûr, se réjouit d’un tel spectacle, tout en encourageant les aboiements racistes, machistes et homophobes de l’extrême droite contre les théories postmodernes.

Les marxistes luttent contre toutes les formes d’oppression – y compris, bien sûr, lorsque ce sont des travailleurs qui en oppriment d’autres. Mais nous nous opposons à tout ce qui, sous couvert de lutte contre les oppressions, divise la classe ouvrière, dont seule une mobilisation unitaire et massive permettra d’en finir avec le capitalisme. Tant que le capitalisme n’aura pas été renversé, les oppressions perdureront et, du fait de la crise de ce système, s’aggraveront. Bien sûr, il faut lutter dès aujourd’hui contre toutes les formes d’oppression, car ce combat fait partie intégrante de la lutte contre le capitalisme ; mais il faut le faire d’une façon qui favorise l’unité de notre classe dans sa lutte contre la bourgeoisie.

En l’absence d’un point de vue de classe qui subordonne la lutte contre les oppressions à la nécessité d’une lutte unitaire des masses, les militants intersectionnels tombent sans cessent dans des positions complètement réactionnaires. Par exemple, lors d’une mobilisation contre l’oppression des noirs, des jeunes et des travailleurs blancs seront tenus à l’écart de la lutte, ou privés du droit de s’exprimer, sous prétexte qu’ils seraient « privilégiés » (du simple fait d’être blancs). Malheureusement, cet exemple n’est pas une exagération. Dans l’univers impitoyable des intersectionnels, de telles pratiques sont monnaie courante et dégénèrent souvent en une vaste mêlée où chacun stigmatise le « privilège » du voisin – là encore, pour le plus grand bonheur de la classe dirigeante.

Le pouvoir, l’Etat, le parti

Nous venons d’évoquer l’absence d’un point de vue de classe chez les théoriciens intersectionnels. En réalité, il faut être plus précis. Les intersectionnels – et les postmodernes en général – expriment bel et bien un point de vue de classe : celui, organiquement confus et contradictoire, de la petite bourgeoisie, qui est prise en étau entre les deux classes fondamentales de la société capitaliste (la bourgeoisie et le salariat). Incapable de lier son sort à celui du salariat, l’intellectuel postmoderne rejette les méthodes et le programme révolutionnaires de la lutte pour la transformation socialiste de la société.

Prenons la question de l’Etat. S’appuyant sur toute l’expérience du mouvement ouvrier international, le marxisme affirme que les travailleurs doivent prendre le pouvoir, briser l’appareil d’Etat bourgeois et lui substituer un Etat ouvrier (le « prolétariat organisé en classe dominante », écrivait Marx) [6]. Par ailleurs, l’histoire des 150 dernières années a démontré, à travers l’expérience de nombreuses révolutions, que les travailleurs ne peuvent pas prendre le pouvoir – et le conserver – s’ils ne disposent pas d’un parti révolutionnaire suffisamment puissant, déterminé, clairvoyant et discipliné.

Le postmoderne, lui, balaye d’un revers de main ces précieuses leçons de l’histoire et bricole, à la place, une théorie du pouvoir extrêmement abstraite, dont voici les conclusions générales : nul besoin de prendre le pouvoir, nul besoin d’un Etat ouvrier, nul besoin d’un parti révolutionnaire, car tout ceci relève de la vieille stratégie marxiste à laquelle il faut substituer des luttes « locales », « décentralisées » et même, pourquoi pas, « détotalisées ». A propos du livre Surveiller et punir, de Michel Foucault, son ami Gilles Deleuze écrivait avec un enthousiasme évident : « C’est comme si, enfin, quelque chose de nouveau surgissait depuis Marx. (…) A l’arrière-fond gronde une bataille, avec ses tactiques locales, ses stratégies d’ensemble, qui ne procèdent pourtant pas par totalisation, mais par relais, raccordement, convergence, prolongement. (…) Le privilège théorique qu’on [le marxisme] donne à l’Etat comme appareil de pouvoir entraîne d’une certaine façon la conception pratique d’un parti directeur, centralisateur, procédant à la conquête du pouvoir d’Etat (…). Une autre théorie, une autre pratique de lutte, une autre organisation stratégique sont l’enjeu du livre de Foucault. » [7]

Gilles Deleuze se garde bien de nous dire en quoi consistent, concrètement, cette nouvelle « pratique de lutte » et cette nouvelle « organisation stratégique ». Pourtant, avant d’abandonner la construction du parti révolutionnaire et l’objectif de conquérir le pouvoir d’Etat, on aurait bien aimé en savoir davantage ! On ne trouve rien de plus concret, d’ailleurs, dans Surveiller et punir. Dans cette histoire du système carcéral, il n’y a pas trace des « pratiques de lutte » et de l’« organisation stratégique » censées remplacer le programme et la stratégie marxistes. Contrairement à ce qu’affirme Deleuze, ce livre ne formule pas une alternative sérieuse au trésor théorique du marxisme sur les questions du pouvoir, du parti et de l’Etat. Comparés à ce trésor, les « relais, raccordements, convergences, prolongements » et autres « stratégies d’ensemble » qui « ne procèdent pas par totalisation » sont des abstractions vides, tout juste bonnes à fournir une base « théorique » aux militantismes intersectionnel et postcolonial. Elles ne représentent pas l’ombre d’une menace, pour la bourgeoisie, qui les accueille donc avec bienveillance.

Dans son œuvre, Michel Foucault souligne que des relations de pouvoir traversent la société à bonne distance de l’appareil d’Etat. Le marxisme ne conteste pas une vérité aussi générale. Il est évident que toutes les formes de « pouvoir » – au sens large du terme – ne sont pas constamment et directement liées à l’appareil d’Etat. Après tout, même l’entreprise capitaliste est le lieu d’un rapport de pouvoir qui se passe généralement de l’Etat ; celui-ci n’intervient directement, sous la forme du CRS, que lorsque les travailleurs se mobilisent et, par exemple, bloquent l’accès du site. Les matraques dégageant un piquet de grève : « relais », « raccordement », « convergence » ou « prolongement » ? Aux postmodernes de nous éclairer ; nous plaidons l’incompétence !

Cependant, l’essentiel est ailleurs : pour les marxistes, la conquête du pouvoir d’Etat par les travailleurs est la condition sine qua non d’une transformation radicale et progressiste de l’ensemble des rapports sociaux. Voilà précisément l’idée « totalisante » que rejettent Deleuze et Foucault. Ils semblent soupçonner les « totalisations » d’ouvrir la voie au totalitarisme. Il est vrai qu’à l’époque, les bureaucraties staliniennes avaient transformé la théorie marxiste du parti et de l’Etat en une caricature dogmatique dont l’unique fonction était de défendre leurs intérêts et leurs privilèges. En URSS, l’Etat ouvrier était monstrueusement « déformé », comme Trotsky l’avait expliqué de longue date. Quant au soi-disant « parti révolutionnaire », il n’y était plus qu’un organe de la bureaucratie et un moyen de gravir ses échelons. Dans les pays capitalistes, les dirigeants des partis communistes ne s’élevaient pas au-dessus des « idées » formulées par les bureaucrates soviétiques. Face à cela, au lieu de se tourner vers les idées authentiques de Marx et de Lénine, les intellectuels postmodernes ont sombré dans toutes sortes d’abstractions qui marquaient une profonde régression par rapport au marxisme – et un abandon de toute perspective révolutionnaire.

Aujourd’hui, 30 ans après l’effondrement de l’Union Soviétique, l’influence du stalinisme s’est effondrée, elle aussi, mais pas celle des idées postmodernes, qui ont trouvé un terreau fertile dans le monde académique. La bourgeoisie joue double jeu à l’égard de ces idées : d’un côté, elle favorise leur diffusion, car elles ne menacent pas son pouvoir et jettent la confusion dans le mouvement ouvrier ; de l’autre, elle encourage les offensives de l’extrême droite qui, sous prétexte d’attaquer le postmodernisme, attaque les femmes et les minorités opprimées. Quant à la gauche réformiste, elle subit de plus en plus l’influence du postmodernisme, y compris dans ses formes les plus franchement réactionnaires (postcolonialisme, intersectionnalité, etc.).

Telle est la situation à ce jour. Il est probable que le flot montant de la lutte des classes, à l’échelle mondiale, minera l’influence des idées postmodernes. Mais on ne doit pas attendre passivement un tel développement. Dès à présent, nous devons engager une lutte résolue contre ces idées. Cela fait partie intégrante du travail pour réarmer, théoriquement, la jeunesse et le mouvement ouvrier.

[1] Ce n’est pas un hasard si la philosophie postmoderne a d’abord fleuri en France : le PCF était l’un des plus puissants partis communistes d’Europe occidentale.

[2] Foucault. Albin Michel. Page 79.

[3] Il n’y a pas, non plus, de « fin » de l’histoire au sens d’un « arrêt ». Le communisme marque, non la fin de l’histoire, mais la fin des sociétés de classes.

[4] Les mots et les choses. Tel Gallimard. Page 274.

[5] Selon Foucault, qu’est-ce qui détermine la succession des « épistémè » ? Dans Les mots et les choses, il pose la question dans les termes suivants : « Seule la pensée se ressaisissant elle-même à la racine de son histoire pourrait fonder, sans aucun doute, ce qu’a été en elle-même la vérité solitaire de cet événement », l’« événement » désignant ici le passage d’une « épistémè » à une autre. Mais Foucault abandonne aussitôt la « vérité solitaire » à sa solitude – et explique vouloir se contenter, dans ce livre, de « parcourir l’événement dans sa disposition manifeste ». (p. 229 et 230)

Notons, au passage, que ces formulations de Foucault sont frappées du sceau de l’idéalisme philosophique. Du point de vue du matérialisme marxiste, il ne peut pas y avoir de « vérité solitaire » dans l’évolution du savoir (y compris lors des moments de rupture), car cette évolution est sans cesse déterminée – d’une façon complexe, contradictoire, dialectique, mais non moins effective – par l’évolution des rapports de production et de l’ensemble de la superstructure sociale, politique, etc. Autrement dit, la pensée n’a pas d’histoire indépendante de l’histoire en général, à commencer par celle des rapports de production. L’histoire des sciences et de la philosophie s’enracine dans l’histoire des rapports matériels entre les hommes. Dès lors, la pensée ne peut pas « se ressaisir » – en clair : se comprendre – autrement qu’en étudiant ce qui la fonde et la détermine sans cesse : la réalité matérielle dans toutes ses dimensions, y compris sociale.

[6] Une analyse détaillée de la théorie marxiste de l’Etat dépasse les limites de cet article. Sur ce thème, il faut lire en priorité L’Etat et la révolution, de Lénine. Signalons simplement ceci : contrairement aux monstrueux Etats des régimes staliniens, l’Etat ouvrier doit s’éteindre au fur et à mesure que les anciennes classes dirigeantes se dissolvent dans le nouvel ordre social – et que l’élévation du niveau de vie des masses élimine les stigmates hérités du capitalisme.

[7] Foucault. Les Editions de minuit. Reprise. Page 38.